(四)、今年2025台灣傳播學會的年會主題為「Al or IA?後人類傳播想像」,徵稿內容指出:「AI(Artificial Intelligence)能快速學習、模擬人類智能,然而 IA (Intelligence Augmentation)強調以人為主導的前提下,擴增人類能力。衍伸而來的思考是:AI 對人類帶來哪些助益與增能?抑或取代與弱化人類的能力,引發更多隱憂與風險?當不懂得使用 AI 的人將被懂得使用AI 的人取代時,AI 是否讓人類走向強者越強、弱者越弱的兩極化社會?..」。請根據以上,發揮你的「傳播想像」,試寫一個研究或實作提案,形式與題材不拘,須能突顯你的創見、經驗與傳播知識為佳。

(國考比較少考研究題,只有傳播理論跟民意公關這兩個考科久久會出一題,所以我就輕鬆寫。)

研究提案:

以科技接受模式(TAM Model)探討媒體工作者對圖片生成式AI之期望與持續使用意圖

一、前言

本研究想要探討媒體工作者對生成式AI之期望與持續使用之意圖,企圖了解媒體工作者對圖片生成式AI的期望與感知因素,如何影響持續使用的意圖。

根據財團法人網路資訊中心之統計,台灣民眾使用過Chatgpt的比例高於其他AI科技,因此,本研究選擇ChatGPT作為研究標的。

本研究對象為媒體工作者,因此,本研究想了解圖片生成式AI早期採用者(early adopters)之使用經驗,並了解他們是否會持續使用圖片生成式AI來工作。

二、文獻探討大綱

文獻探討分成三個部分:

第一個部分是探討科技接受模式理論的最新發展,第二個部分則是探討圖片生成式AI現況,第三個部分則是整理過去的「台灣地區」民眾使用AI之研究。

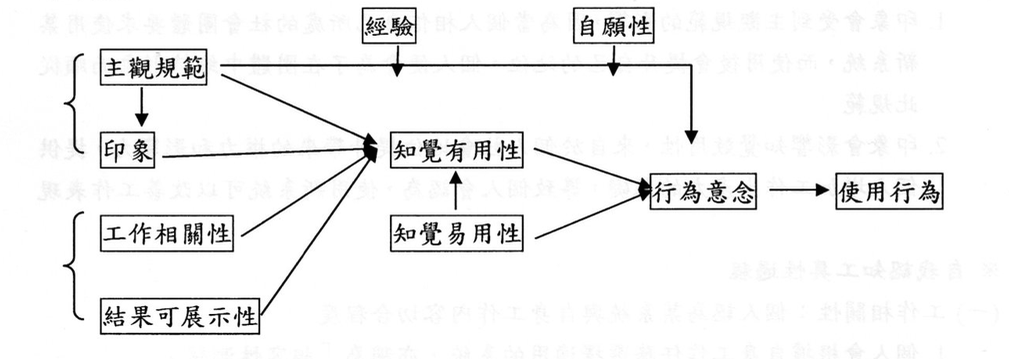

本研究以科技接受模式(TAM Model),科技接受模式原由Davis所於1989年提出,後來,Davis又在2000年提出了科技接受模式(TAM Model)第二版,如下圖所示。

在第一版當中,Davis認為外部變數會影響知覺有用性、知覺易用性,進而影響行為意念,行為意念則決定了使用行為。

- 知覺有用性 (Perceived of Usefulness,PU):

即「使用者相信自己使用新科技會提升工作表現的程度」。 - 知覺易用性(Perceived Ease of Use,EU):

使用新科技的難易度。 - 行為意念(Behavior Intention):

指個人想要達成的目標,當個人對目標的意願越高,就越可能實際去實踐該目標。

而到了第二版,Davis認為外部變數包含主觀規範、印象、工作相關性、結果可展示性。

- 主觀規範:社會規範對使用者的支持與期待。2025年曾有「ChatGPT 吉卜力之亂」,人們爭相把自己的照片丟給生成式AI產出吉卜力風格的圖片,並分享到臉書,然後朋友就會按讚支持(我覺得宮崎駿本人應該很不爽,他曾強烈表示過反對生成式AI)。

- 印象:使用者使用新科技後,會不會提升自己在團體中的地位。大家會覺得工程師一定要會AI,不會AI很落伍。

- 工作相關性:新科技與自身工作相合程度。

- 結果可展示性:新科技之工作表現結果可被展示的程度,與Rogers「創新傳布」(innovation of diffusion)中的「可觀察性」類似。濱崎步在「Mimosa」的MV用AI讓靜態的圖片動起來,並用AI做出一個二十年前的年輕版濱崎步。

研究方法

本研究採用問卷調查法及深度訪談法作為研究方法,首先,研究者以問卷詢問媒體工作者對於採用圖片生成式AI的期待與意願,問卷包括封閉式問題及開放式問題,然後再以深度訪談法詢問媒體工作者的使用體驗(user experience),並了解後續是否有繼續使用圖片生成式AI服務,如果當事人有持續使用AI的話,會詢問其原因以及表現,如果沒有持續使用的話,研究者會詢問當事人放棄採用AI的原因。